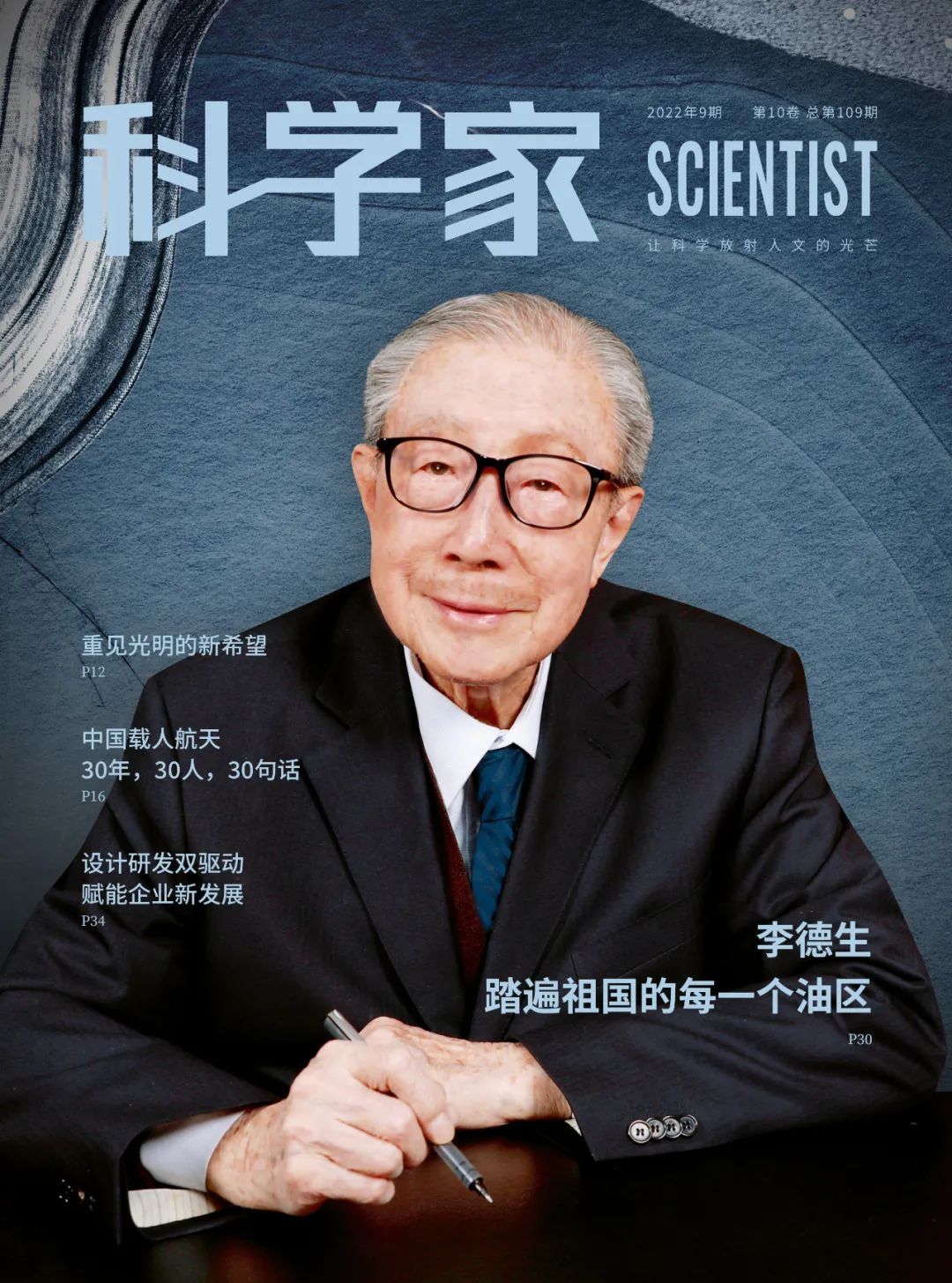

一百年很短,在历史长河中只是弹指一挥间。一百年也很长,足够一个人用行动写下许多传奇的诗篇,见证一项事业从弱小走向强大、一个民族从低谷走向复兴。中国石油勘探开发研究院教授、中国科学院院士李德生就是这样一位见证者。他生于民族危亡之际,少年时饱受战乱流离之苦,于炮火中立下救亡图存志向。为了实现“为中国找油”的理想,他一生四海为家,玉门、大庆、延长、胜利、大港、任丘、辽河、柴达木、塔里木……几乎中国每一个大油田,都有他用小地质锤敲打过的痕迹。从风华正茂到期颐之年,衣襟染霜华,青丝成雪。不变的,始终是他强国的梦和牵挂油田的心。

从江南水乡到塞外戈壁、林海雪原,李德生走过很多地方。不同于他后来在工作上的主动从容,少年时的旅途总是满载无奈与仓皇。这背后,浸满了一个国家的血与泪。1922年,李德生出生在上海。那时的中国还挣扎在半殖民地半封建社会的泥潭中,山河破碎,国弊民穷。李德生家境普通,一家人生活十分拮据,幸运的是孩子们还有书可读,有学可上。然而好景不长,战火很快蔓延至上海,他们不得不从杨树浦逃亡至租界。从那时起,“宁死不做亡国奴”“实业救国”的信念就深深根植在李德生的心底。在简陋的临时居所中,李德生时不时能够听到远处传来的炮火声——那是后来大名鼎鼎的淞沪会战的战场回响。这场战斗持续了3个月之久,最终,中国军队因寡不敌众,不得不分批撤出战场。11月12日,上海宣告沦陷,数以万计的中国百姓流离失所,妻离子散。为学习本领,报效国家,李德生决心辞别家人前往异地求学。临行时,母亲将家中仅有的积蓄——8块银圆交与他,并含泪嘱托:“你要自己一路小心,我们以后恐怕不能再接济你了。”战火纷飞的岁月里,人员往来何其艰难!一封家书堪比黄金万两。李德生明白,此去一别,不知何日才能再次相见。可国若不存,家又何在?这个十五六岁的少年已经表现出常人难以企及的坚定意志,毅然与同伴穿越沦陷区,辗转到达浙江丽水,以沦陷区学生的身份免费入读浙江省立临时联合高中。不想,临近高中毕业时,炮火再次逼近。日军占领温州,学校被迫搬迁至大山深处,毕业班的学生也被催促着尽快离开。1941年8月,李德生赶往湖南衡阳参加重庆中央大学、武汉大学、浙江大学、西南联合大学4所大学的联合招生考试。由于日军的频繁轰炸,他们只能白天躲进防空洞,借着洞口的天光复习,夜晚才能悄悄回到城里的考场参加考试。10月6日,录取通知刊登在《中央日报》上,以告知四处流亡的考生。李德生欣喜地看到,自己被重庆中央大学地质系录取——这是他的第一志愿。彼时,日军占领了我国东部和中部半壁江山,我国又因沿海口岸的相继陷落失去进口燃料的渠道,西北和西南抗日后方汽油和柴油奇缺。李德生乘坐中央大学安排的从郊区到重庆市区的校车时发现,校车只能以木炭炉产生的煤气和桐油、茶油、菜籽油等植物油炼制的柴油为燃料。这类燃料驱动下的汽车不仅行驶速度慢,还经常因动力不足而“罢工”。每到这时候,司机就要下车拉动风箱,把火烧旺才能继续前进。这让李德生深刻意识到:没有石油,飞机、坦克、汽车就是一堆废铁。“为中国找油!”他在心底许下这样的誓言,并选择经济地质学作为专业方向,主要研究包括石油、煤矿、铁、锡、铝等在内的多种经济矿物的勘探开发。1945年,李德生大学毕业之际,甘肃玉门油矿局的矿长严爽来学校招聘人才,打出了“来者不拒”的旗号。但由于玉门条件艰苦,地质系应届毕业生中只有3人毫不犹豫地选择到玉门油田去,李德生是其中之一。从重庆到玉门,隔着2500多公里。一路目之所及,由郁郁葱葱的山林渐渐变为漫漫黄沙尘土,往往行进数日而绝无人烟……这次旅程,要比李德生以往经历过的任何一次“迁徙”都走得更久、更远,到达的地方也更艰苦、更荒凉。但他的内心却满是期待和愉悦——为中国找油的人生篇章,就要在这里拉开序幕。

摘掉“贫油国”的帽子,把新中国建设成一个石油生产大国,是李德生一生的追求。1949年10月1日,中华人民共和国成立。新中国刚刚建立就面临着国内石油短缺、西方石油禁运的问题。因为在此之前,我国石油工业的基础十分薄弱,仅有甘肃玉门老君庙、新疆独山子、陕西延长等几个小规模油田,国内消费的石油基本上依靠进口。那时,西方国家普遍认为,中国是贫油国家。这种结论给中国造成了很长时间的巨大精神压力。中国真的没有石油吗?难道只能任由西方国家“卡脖子”?中国是否贫油,不仅是一个理论问题,更是一个关乎民族命运的实践问题。只有找出巨大的石油储量并最终从地下生产出大量的石油,中国人才能真正摘掉“中国贫油”的帽子,靠自己把国家建设起来。1959年9月26日,东北松辽盆地上,编号为“松基三井”的井口终于喷出了黑色油流,为寒冬里的中国带来了春天的消息。数月后,大庆石油会战打响,李德生毅然奔赴战场。经过多日的考察和研究,他提出一个“大胆”的建议:“甩开探测,直接在松基三井北部70公里外的萨尔图、杏树岗、喇嘛甸三个大构造顶部各打一口预探井。”事实上,这种做法并不合规矩。一般探井见油后,常规做法是以已出油井为基点,每隔两公里打评价井,以探明油田边缘及储量,而根据地质构造情况做出的推测并不能保证百分百出油。但那时的中国外有经济封锁,内有自然灾害,处处要用油,处处都缺油。连北京的公共汽车也背上了煤气包,空军训练和执勤的飞机也一度因为油料紧张不能正常起飞。“改变石油工业落后面貌在此一举,必须全力以赴,尽快拿下这个大油田。”行动获得批准后,李德生连夜利用缩放仪将地质部送来的1∶10万比例的地震构造图放大至和他手里地形图一样的1∶5万比例。因为只有两张图比例一致,才能在实地找到构造顶部。天一亮,他就带上测量队顶着风雪出发了。茫茫雪原上,到处是连成片的芨芨草和水泡子,根本无路可走。仅仅依靠着手里的地形图、地震构造图和罗盘仪,李德生带领探测队找到萨尔图附近的大架子屯。以它为基点,他们展开精确测量,最终确定了萨尔图构造的顶部。1960年1月2日,李德生亲自钉下标定预探井“萨1井”(出油后改编为“萨66井”)井位的木桩;3日,定下“杏1井”(出油后改编为“杏66井”)井位;4日,定下“喇1井”(出油后改编为“喇72井”)井位。完钻后,3口预探井测试均获日产原油100至200吨。鉴于这3口井高产、常压、水油界面一致,研究人员推测这3处油田应当为一体,总面积或有800多平方公里。当时,大庆会战指挥部要求在勘探、开发的整个过程中,必须取全取准20项资料、72项数据;狠抓科学实验,开辟生产试验区,进行10种开发方法的试验;同时抓紧综合研究和技术攻关,解决油田开发重大技术难题。“九热一冷”是当时大庆石油人的真实生活写照:九成的时间用在热火朝天的生产实践中,一成的时间用在冷静研究工作中存在的问题和提高认识上。平日的休息时间是每旬工作9天,休息1天。每月月末则有3天时间召开“五级三结合”技术座谈会。“60多个井队,哪个队打哪个井,都要我们发井位意见书。哪里有断层,哪里遇到油层能够打井……事先都要进行对比研究。”那段日子里,李德生和同事们从未有一天在凌晨1点前休息,但每个人仿佛都有用不完的干劲儿。后来,经研究证实,喇嘛甸、萨尔图、杏树岗3个构造含油面积连为一体达920平方公里,大庆确实为性质良好的特大型油田。这证实了陆相地层能生油,而且能形成巨型油田,颠覆了西方国家所谓的“中国贫油”理论。1961年,李德生进一步建议,采用橫切割分区开发和早期线状注水技术保障大庆油田的高产稳产。1963年12月,周恩来总理在第二届全国人民代表大会第四次会议上庄严宣布:“我国需要的石油,现在可以基本自给了。”1964年,大庆油田即实现在开发面积内原油年产量达500万吨。1976年全面投入开发后,大庆油田原油年产量稳定在5000万吨以上。昔日野草丛生、人烟稀少的荒原,已变成绵延百里的油区,彻底摘掉了中国“贫油国”的帽子。

李德生参加工作那年,全国石油生产的重要基地——玉门油田,只有3万吨的年产油量,全国前线大半军需皆靠此支撑。2021年,中国原油产量为1.99亿吨,天然气产量约2060亿立方米,页岩油产量240万吨、页岩气产量230亿立方米。今天的中国早已不是百年前的中国!对此,李德生欣慰地表示:“我目睹了我国石油工业由小到大,由弱变强,发展到现在跃居世界石油生产大国的过程,我们这辈人总算对国家和人民有了一个交代!”如今,期颐之年的李德生仍经常到办公室工作。这一切,还是为了那个不变的理想:为中国找油。虽然我国已从贫油国跃居世界产油大国,但与百年前相比,当下全球能源资源供给长期偏紧问题更加突出。我国能源消费总量同样位居世界前列,油气供需缺口越来越大,石油对外依存度逐年攀升,且进口能源经济风险和运输风险都在增大,能源供应安全已经成为我国现代化建设进程中最严峻的挑战之一。李德生坚信,一定还有许多尚未认识的石油领域和地质规律等待着大家去探索和发现。作为石油人,理当把自己的积淀、过去的基础,在理论方法上提高再提高,要超越自己、超越前人。犹记得,70多年前入学面试那天,系主任朱森曾对他说:“学地质就会不断有新的资料、新的地质现象,所以你要永远地做一个学生,不断学习。”这句话,李德生始终在践行。从1945年到现在,无论是野外调查、井口工作、开会听报告、座谈讨论,他都眼到、耳到、心到、手到,工作记录本累计有上百本之多。“只有博闻强识,才能推陈出新。”李德生认为,依靠日新月异的勘探技术进步,不断发现新的油气储量增长点是今后努力的方向;与此同时,还要依靠科技进步开发各种非常规油气资源,并着手开展对清洁能源和各种可再生能源的研发工作。他寄语年轻一代:“我们搞地质工作,要扎扎实实地干,这个工作是越干越深,遇到的问题也会越来越多。图要一遍一遍地描,野外要一步一步地走,拿到的测井资料,要一段一段地分析研究,要爱国敬业,求真务实。”